Shopping in Gelsenkirchen Altstadt (Hauptstraße, Bahnhofstraße)Einleitung

Herzstück der Straße ist das frühere Westfalen Kaufhaus, kurz „WK“, für das eine attraktive Neunutzung gefunden wurde. Dort verkaufen nun „Müller“ und die „Mayersche Buchhandlung“ ihre Waren.

Aber im Vergleich zu Essens Einkaufsstraßen ist die Bahnhofstraße und die Hauptstraße mickrig. In Essen ist fast alles prachtvoller, schöner aber auch teurer. In Gelsenkirchen machten in den letzten Jahren immer mehr Geschäfte zu. Grund: Keiner kauft mehr ’was! Die großen Ketten (Aldi, LIDL, Plus, Kodi) beherrschen immer mehr den Markt. Sie können fast alles zu Spottpreisen verkaufen. Was wäre, wenn schließlich alle Fachgeschäfte schließen müssen und es nur noch Ketten gibt? Es würde nur das geben was gerade angeboten wird. Alles grob zusammen gesagt: De Ketten würgen den Fachgeschäften den Motor ab.Bahnhofstraße

Hauptstraße

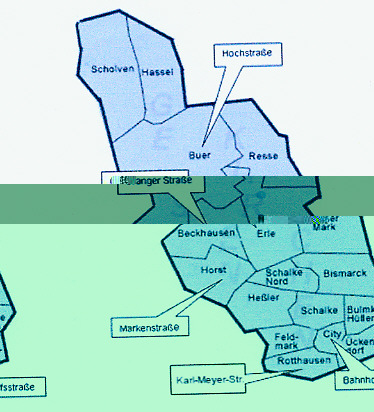

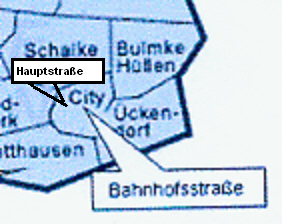

Lage der Einkaufsstraßen in Gelsenkirchen und Kartenausschnitt

Am Anfang der Bahnhofstraße steht eine große Filiale der „Sparkasse“. Ein hoher Turm steht davor (der eigentlich leuchten sollte). Leider sind dort die meisten Lampen kaputt, so dass in der Nacht der Anblick eher schwach ist.

Ganz am Ende der Shopping-Street ist der Gelsenkirchener Haupt-Bahnhof mit dem „Bahnhofs-CENTER“, dass noch eine Einkaufmöglichkeit bietet.

<von außen> <von innen>

Einige große Geschäfte in den Einkaufsstraßen:

In der Bahnhofstraße gibt es überwiegend Mode-Geschäfte.

Neben Sinn Leffers einem riesigen Mode-Geschäft findet man auch H&M und ESPRIT

Galeria Kaufhof und C&A sind ebenfalls vertreten.

Juweliere

Handygeschäfte

Vodafon, e.plus, O2, T...Punkt

Schuhgeschäfte

Buchandlungen

Weitere Geschäfte:

Saturn und Müller, ebenfalls riesig. Hier kriegt man aber auch andere Sachen als Elektronik.

Drogeriemärkte

Bastelgeschäft

Blumengeschäft

Eiscafé

Optiker

Reisebüro

Parfümerieen

Hauptstraße

Hier gibt es wenige große Geschäfte.

Großer Discounter wie LIDL, Kodi und Schlecker sind hier ansässig.

Besondere Feste/ Events

Es gibt viele Ereignisse in den Gelsenkirchener Einkaufsstraßen, die viele Touristen anlocken. Das sind zum Beispiel: Augustinusmarkt, Martinsmarkt, Jazz-Tage, Gelsenkirchener Woche, Buersche Musiknacht, Kunst- und Handwerkermärkte, verkaufsoffene Sonntage, City- Kirmes und Weihnachtsmärkte.

So werden die Einkaufsmeilen nicht nur von den Bewohnern der Stadt genutzt, sondern auch von Besuchern. Allerdings ist es auch sehr interessant einfach so, wenn mal keine Feste stattfinden durch die Straßen zu schlendern.

Geschichte der Stadt Gelsenkirchen

Gelsenkirchen wurde schon 1150 urkundlich erwähnt.

Um circa 1800 war das Gebiet noch wenig besiedelt. Es handelte sich damals um etwa 6000 Einwohner.

1840 wurde die Kohle entdeckt. Von nun an ging es aufwärts.

Als die Eisenbahn sieben Jahre später erfunden wurde und die Köln-Mindener-Strecke gebaut wurde, fing man mit dem Bau des Bahnhofs Gelsenkirchen an.

Die Folge dessen, vor allem wegen der Kohle, war ein plötzliches Hochschnellen der Bevölkerungszahlen, was 1875 zum Stadtrecht führte. Wenn eine Gemeinde Stadtrecht hat, kann sie eigene „Gesetze“ machen, zum Beispiel was der Bürgermeister, der Stadtrat... und so weiter tun muss.

Dann wurde das Stadtgebiet immer mehr vergrößert und weitere Gemeinden mit eingeschlossen.

Die Einwohnerzahlen stiegen bis 1903 auf 138.000 an. Das hieß: Gelsenkirchen war eine Großstadt.

Bis zum 1. Weltkrieg kamen immer mehr Untertagearbeiter in die Stadt, was sich nach dem 2. Weltkrieg wiederholte, bis es schließlich 400.000 Einwohner waren.

Eine Zeit lang war Gelsenkirchen die bedeutendste Kohlestadt Europas, und erhielt daher den Namen „Die Stadt der tausend Feuer“.Die Ausdehnung des heutigen Stadtgebietes geht auf das Jahr 1928 zurück, als die Städte Gelsenkirchen und Buer sowie die Gemeinde Horst zusammengelegt wurden.

In dieser neuen Stadt Gelsenkirchen-Buer, ab 1930 offiziell Gelsenkirchen, lebten 340.000 Menschen.

Über viele Jahrzehnte hinweg waren Kohle und Stahl Segen und Fluch zugleich. Wurde in den 20er Jahren der Bergbau so stark mechanisiert, dass viele Bergleute ihre Arbeit verloren, so herrschte in den 30er Jahren durch die von den Nationalsozialisten betriebene Aufrüstung wieder Vollbeschäftigung.

Unter den Nationalsozialisten – von 1933 bis 1945 - war die Stadt ein herausragendes Zentrum für die Kriegswirtschaft. Dieser Umstand machte Gelsenkirchen gleichzeitig zu einem bevorzugten Ziel für die englischen und amerikanischen Bomber, so dass bei Kriegsende im Mai 1945 etwa drei Viertel aller Wohnungen und öffentlichen Gebäude zerstört waren.

Auch nach dem Krieg spielte der Bergbau als Energielieferant und Arbeitgeber eine bedeutende Rolle. Gegen Ende der 50er Jahre gab es eine große Kohlekrise, und heute fördert keine einzige Zeche mehr in Gelsenkirchen. Der Wandel weg von Kohle und Stahl und hin zu neuen Technologien, wie der Solarenergie, und zur Dienstleistungsgesellschaft ist noch längst nicht abgeschlossen.Heute verfügt Gelsenkirchen mit fast 273.000 Einwohnern über eine ausgebaute Infrastruktur, das heißt es ist alles vorhanden, was man zum Leben braucht. Es gibt attraktive Wohnmöglichkeiten und zahlreiche Grün- und Erholungsflächen. Hinzu kommt ein vielfältiges Kultur- Sport- und Freizeitangebot sowie mit Schalke 04 ein Verein, der durch seine nationalen und internationalen Erfolge zu einem Werbeträger für die Stadt wurde.

Die Wirtschaftsstruktur, die früher fast allein von Kohle und Stahl bestimmt war, ist vielfältiger geworden und bietet Arbeitsmöglichkeiten in zahlreichen zukunftsträchtigen Wirtschaftsbetrieben. So eröffnete Shell Ende 1999 in Rotthausen auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Dahlbusch die weltweit modernste und Europas größte Solarzellenfabrik. Auch hier greift das Konzept, Altes mit Neuem für Arbeit und Lebensqualität zu verbinden.

Stadtwappen

So sieht das Wappen aus:

Es entstand nach der Vereinigung von Gelsenkirchen, Buer und Horst 1928. Es besteht aus vier Teilen:

1. Die Kirche auf schwarzem Grund ist vom alten Gelsenkirchener Wappen,

2. die Linde vom Buerschen Wappen

3. und der rote Horster Löwe von Horst.

4. Die silbernen Berghämmer deuten darauf hin, das der Bergbau hier viel zu bedeuten hatte.